भारत के पास थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है;F एक चांदी जैसी चमक वाला रेडियोधर्मी तत्व जिसे अक्सर भविष्य का परमाणु ईंधन कहा जाता है। फिर भी, इस प्राकृतिक संसाधन और थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा को लेकर बनाए गए प्रारंभिक दूरदर्शी रोडमैप के बावजूद, भारत ने इसके व्यावसायिक उपयोग की दिशा में नाममात्र प्रगति ही की है। वहीं दूसरी ओर, चीन जैसे देश थोरियम-संचालित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) तकनीक में रणनीतिक निवेश और तकनीकी प्रगति कर रहे हैं। भारत की अग्रणी दृष्टि और वर्तमान निष्क्रियता के बीच का यह तीव्र विरोधाभास गहन चिंतन की मांग करता है।

थोरियम, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है, जिसे यदि सही ढंग से उपयोग में लाया जाए तो यह आने वाली सदियों तक देश को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा को यूरेनियम-आधारित रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ विकल्प माना जाता है। फिर भी, 1950 के दशक में इस दूरदर्शी सोच की नींव रखने के बावजूद, भारत का थोरियम रिएक्टर कार्यक्रम अपनी रणनीतिक बढ़त को व्यवहारिक हकीकत में बदलने में असफल रहा है।

इसके विपरीत, चीन और अन्य कई देशों ने थोरियम रिएक्टर प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की है और वे स्वयं को इस क्षेत्र में भविष्य के वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत, जो कभी थोरियम अनुसंधान में अग्रणी हुआ करता था, अब एक लंबे समय से निष्क्रियता की स्थिति में है, जहाँ इसकी उन्नत अवधारणाएँ अब भी प्रयोगशालाओं के प्रोटोटाइप से आगे नहीं बढ़ सकी हैं।

एक ऐसे दौर में जहाँ ऊर्जा की अनिश्चितता बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक संकल्प लिए जा रहे हैं, और कोयले तथा तेल जैसे पारंपरिक स्रोतों के विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है; परमाणु ऊर्जा को एक बार फिर वैश्विक स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लेकिन हर परमाणु मार्ग समान नहीं होता। आज भले ही यूरेनियम-संचालित रिएक्टरों का वर्चस्व हो, मगर थोरियम एक शांत, सुरक्षित और कहीं अधिक प्रचुर विकल्प शुरू से ही मौजूद रहा है।

भारत, जो विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों से संपन्न है, कभी थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा के विकास में अग्रणी था। 1950 के दशक में ही भारतीय वैज्ञानिकों ने थोरियम पर आधारित एक ऊर्जा-स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की थी; यह सपना किसी तकनीकी कल्पना से नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक योजना से जन्मा था।

लेकिन दशकों बाद भी, यह दृष्टि अधिकांशतः अधूरी ही रह गई है। जबकि चीन कार्यात्मक थोरियम रिएक्टरों के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत ठहर गया है, उसने दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के स्थान पर अल्पकालिक लाभों और विदेशी साझेदारियों को चुन लिया है। परिणामस्वरूप, भारत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहाँ वह इस सदी की सबसे संभावनाशील स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में अपनी प्राकृतिक और बौद्धिक बढ़त खो सकता है।

तो, आखिर ऐसा क्या हुआ कि थोरियम रणनीति में अग्रणी देश पीछे छूट गया? भाभा, साराभाई और कलाम द्वारा तैयार किया गया वह साहसी रोडमैप कहां खो गया? और क्या भारत अब भी थोरियम क्रांति में अपनी खोई हुई जगह वापस पा सकता है?

Contents

- 1 थोरियम क्या है और यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- 2 भारत की थोरियम अनुसंधान में प्रारंभिक नेतृत्व

- 3 वैश्विक प्रगति: चीन थोरियम क्रांति में सबसे आगे

- 4 भारत कहाँ पीछे रह रहा है

- 4.1 राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव

- 4.2 प्रौद्योगिकी की जटिलता

- 4.3 औद्योगिक पैमाने पर परीक्षण की कमी

- 4.4 कौशल और विशेषज्ञता का अंतर

- 4.5 अपर्याप्त विकसित ईंधन पुनर्चक्रण व्यवस्था का अभाव

- 4.6 वित्त और निजी क्षेत्र की भागीदारी

- 4.7 नियामक और संस्थागत अड़चनें

- 4.8 भारत दीर्घकालिक रणनीतिक नुकसान उठाने के खतरे में है।

- 4.9 निष्क्रियता की कीमत

- 5 निष्कर्ष

- 6 स्रोत

थोरियम क्या है और यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

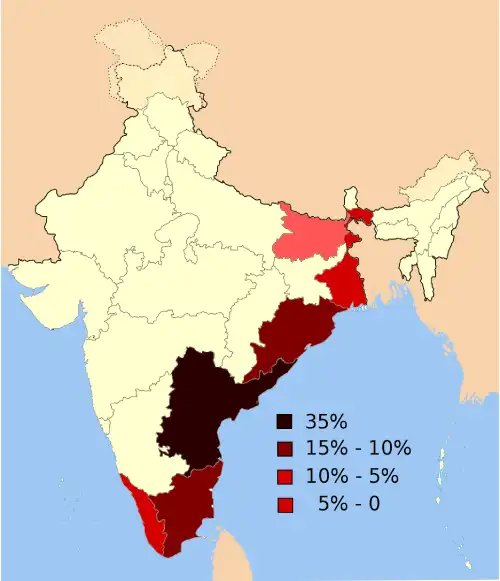

थोरियम (Th‑232) एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मोनाज़ाइट-समृद्ध रेत में। भारत के पास विश्व के कुल थोरियम भंडार का लगभग 25–30% हिस्सा है, जो इसे इस क्षेत्र में एक विशेष रूप से सशक्त राष्ट्र बनाता है।

यूरेनियम के विपरीत, थोरियम विखंडनीय नहीं होता, यानी यह स्वयं एक निरंतर परमाणु श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया को बनाए नहीं रख सकता। हालांकि, यह वंध्य (फर्टाइल) होता है। जब थोरियम‑232 पर न्यूट्रॉन बमबारी की जाती है, तो यह यूरेनियम‑233 (U‑233) में परिवर्तित हो जाता है, जो एक विखंडनीय पदार्थ है और परमाणु रिएक्टर को ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

थोरियम केवल एक वैकल्पिक परमाणु ईंधन नहीं है; यह एक राष्ट्रीय संसाधन है, जो भारत को पीढ़ियों तक स्वच्छ, प्रचुर और सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, वह भी पारंपरिक यूरेनियम-आधारित प्रणालियों की तुलना में कम जोखिम और कम अपशिष्ट के साथ।

- भारत के पास विश्व के कुल थोरियम भंडार का लगभग 30% हिस्सा है, जो मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी तटीय रेत क्षेत्रों में स्थित है।

- इसके विपरीत, भारत में यूरेनियम के भंडार अत्यंत सीमित हैं, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए थोरियम एक रणनीतिक विकल्प बन जाता है।

- थोरियम ईंधन चक्र, यूरेनियम या प्लूटोनियम की तुलना में, लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट को काफी कम उत्पन्न करता है।

- यह एक सुरक्षित और स्वच्छ परमाणु ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है; जो जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन के वर्तमान युग में अत्यंत उपयुक्त है।

- मोल्टन सॉल्ट रिएक्टरों या उन्नत रिएक्टरों में थोरियम में निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं: कम दबाव, पिघलाव (meltdown) का कम जोखिम, और आत्म-संवेदनशील रिएक्टिविटी।मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSRs) कम दबाव पर चलते हैं, जिससे विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा भी कम हो जाता है।

- थोरियम का उपयोग करने वाले रिएक्टरों (जैसे MSRs) को इस प्रकार डिज़ाइन किया जा सकता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी वे स्वचालित रूप से सुरक्षित रहें।

- यूरेनियम‑235 या प्लूटोनियम के विपरीत, थोरियम सीधे तौर पर ऐसा विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं करता जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए उपयुक्त हो।

- इस कारण थोरियम रिएक्टर सैन्य दुरुपयोग की दृष्टि से कम आकर्षक होते हैं, और यह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण लक्ष्यों के साथ बेहतर मेल खाते हैं।

- थोरियम‑यू‑233 चक्र भारत को बिना आयातित ईंधन के 400 वर्षों से अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

- यह भारत के त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के साथ भी पूरी तरह मेल खाता है, जिसकी रूपरेखा 1950 के दशक में डॉ. होमी भाभा ने तैयार की थी।

भारत की थोरियम अनुसंधान में प्रारंभिक नेतृत्व

भारत में थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने इसका नेतृत्व संभाला। उन्होंने भारत में सीमित यूरेनियम भंडार और विशाल थोरियम संसाधनों को देखते हुए “त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम” का प्रस्ताव रखा, जो थोरियम के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की एक चरणबद्ध रणनीति थी।

यह कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से मजबूत था और भारत की भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। 1996 में, कलपक्कम स्थित कामिनी रिएक्टर दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा रिएक्टर बना, जो थोरियम से प्राप्त यू‑233 पर संचालित हुआ। इसके अतिरिक्त, बार्क द्वारा परिकल्पित उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) को थोरियम के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि, दशकों बीत जाने के बाद भी AHWR अब तक चालू नहीं हो पाया है।

इसने भारत के Three-Stage Nuclear Power Programme के निर्माण की आधारशिला रखी:

- Stage I: प्राकृतिक यूरेनियम से संचालित दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs) का उपयोग करके प्लूटोनियम का उत्पादन।

- Stage II: पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग करते हुए तीव्र प्रजनक रिएक्टर (Fast Breeder Reactors – FBRs) की स्थापना, जिनके माध्यम से थोरियम से यूरेनियम‑233 (U‑233) का निर्माण किया जाता है और अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न की जाती है।

- Stage III: यू‑233 को विखंडनीय ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए थोरियम रिएक्टरों का व्यावसायीकरण, ताकि दीर्घकालिक और सतत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना की रणनीतिक brilliance (प्रतिभा) इस तथ्य में निहित थी कि भारत में लगभग 6,50,000 टन थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि यूरेनियम के भंडार मात्र लगभग 92,000 टन ही हैं।

भारत की थोरियम यात्रा किसी अस्पष्ट आशावाद पर नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक तर्क और दूरदर्शी रणनीति पर आधारित थी। प्रस्तुत हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के तीन महानतम वैज्ञानिकों की प्रामाणिक विचारधाराएँ:

भारत के परमाणु क्षेत्र के अग्रदूतों के वक्तव्य

डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे बाद के वैज्ञानिकों ने भी इस दृष्टिकोण को मजबूती से आगे बढ़ाया। डॉ. कलाम ने अपनी पुस्तक Target 3 Billion में विशेष रूप से थोरियम की क्षमता को रेखांकित किया, जिसे उन्होंने स्वच्छ और स्वदेशी ऊर्जा का स्रोत बताया, खासकर ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए।

डॉ. होमी जहांगीर भाभा (1954)

“भारत में थोरियम के कुल भंडार 5,00,000 टन से अधिक हैं… भारत के दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन को जल्द से जल्द थोरियम पर आधारित किया जाए, न कि यूरेनियम पर… प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की पहली पीढ़ी केवल इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए उपयोग की जा सकती है। इनसे उत्पन्न प्लूटोनियम का उपयोग थोरियम को यू‑233 में रूपांतरित करने के लिए किया जा सकता है… दूसरी पीढ़ी की रिएक्टर प्रणाली को तीसरी पीढ़ी के ब्रिडर रिएक्टरों की दिशा में एक मध्यवर्ती कदम के रूप में देखा जाना चाहिए…”

1954 में “शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास पर सम्मेलन” में अपने संबोधन के दौरान डॉ. होमी जे. भाभा ने कहा:

“भारत में थोरियम के कुल भंडार 5,00,000 टन से अधिक हैं… भारत के दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन को जल्द से जल्द थोरियम पर आधारित किया जाए, न कि यूरेनियम पर…”

भाभा ने न केवल थोरियम की प्रचुरता को पहचाना, बल्कि इसे प्लूटोनियम और यू‑233 के माध्यम से उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करने के उद्देश्य से त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया।

डॉ. विक्रम साराभाई

हालाँकि डॉ. विक्रम साराभाई को उनकी अंतरिक्ष उपलब्धियों के लिए अधिक जाना जाता है, उन्होंने भाभा के थोरियम-आधारित दृष्टिकोण का समर्थन किया और शांतिपूर्ण तथा स्वदेशी परमाणु विकास के प्रबल पक्षधर रहे।

“हमें परमाणु ऊर्जा का विकास शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। भारत का इस महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भर बनना हमारी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।”

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

पुस्तक Target 3 Billion और अपने अनेक भाषणों में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बार-बार भारत से यह आग्रह किया कि वह ग्रामीण ऊर्जा स्वावलंबन के लिए थोरियम का उपयोग करे:

“भारत को भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए थोरियम-आधारित रिएक्टर तकनीक को विकसित करना होगा। यह केवल एक वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं है; यह एक राष्ट्रीय मिशन है।”

डॉ. कलाम ने उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) की रूपरेखा का भी समर्थन किया और इसे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य बताया।

उपलब्धियाँ और ठहराव

भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) ने थोरियम से संबंधित अनुसंधान को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया।

- 1996 में भारत ने कलपक्कम में कामिनी रिएक्टर को चालू कर चुका था; यह दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रियाशील रिएक्टर है जो थोरियम से प्राप्त यू‑233 पर चलता है। हालांकि, इसका उपयोग केवल अनुसंधान और समस्थानिक उत्पादन (isotope production) तक सीमित रहा।

- उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) को एक थोरियम-आधारित प्रोटोटाइप के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें यू‑233 और निम्न-संपृक्त यूरेनियम (LEU) का संयोजन उपयोग होता है, जिससे लगभग 300 मेगावॉट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसका विकास कार्य 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, लेकिन 2025 तक भी इसका व्यावसायिक क्रियान्वयन साकार नहीं हो पाया है।

भारत की प्रगति अब तक मुख्यतः अनुसंधान स्तर तक ही सीमित रही है। यद्यपि सरकारी ऊर्जा रिपोर्टों और वैज्ञानिक लेखों में थोरियम का बार-बार उल्लेख होता है, लेकिन पायलट या व्यावसायिक स्तर के थोरियम रिएक्टरों की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के स्तर पर एक गंभीर शून्य बना हुआ है।

जैसा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर ने 2010 के एक साक्षात्कार में उल्लेख किया:

“थोरियम हमारी सामरिक संपत्ति है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और प्रतिबंधों के कारण हमारा ध्यान इसके समयबद्ध उपयोग से भटक गया है।”

वैश्विक प्रगति: चीन थोरियम क्रांति में सबसे आगे

थोरियम पर वैश्विक तैयारी: सारांश

| देश | थोरियम भंडार (मीट्रिक टन) | स्थिति | स्थिति का विश्लेषण |

|---|---|---|---|

| चीन | मध्यम ~1,00,000 | प्रोटोटाइप चालू, वाणिज्यिक योजनाएँ | वैश्विक अग्रणी |

| भारत | सबसे अधिक ~8,46,000 | केवल अनुसंधान स्तर (कामिनी), AHWR रुका हुआ | दूरदर्शी, लेकिन ठप |

| अमेरिका | कम ~5,95,000 | निजी पुनर्जीवन, सरकारी प्रोत्साहन नहीं | निष्क्रिय नवप्रवर्तक |

| कनाडा | कम ~1,00,000 | निजी अनुसंधान एवं विकास (MSR में) | प्रारंभिक विकास |

| नॉर्वे | मध्यम ~1,32,000 | परीक्षण रिएक्टर बंद | अक्रिय |

| ऑस्ट्रेलिया | उच्च ~5,95,000 | कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं | अप्रयुक्त क्षमता |

| रूस | मध्यम ~75,000 | थोरियम पर कोई विशेष ध्यान नहीं | निगरानी में |

उपरोक्त आँकड़े अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) जैसे स्रोतों पर आधारित हैं। ये भंडार अनुमानित हैं और मोनाज़ाइट की मात्रा तथा विभिन्न देशों की सरकारी भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर निकाले गए हैं।

भारत विश्व स्तर पर सबसे आगे है; इसके थोरियम-समृद्ध रेत मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरी ओर, चीन के पास अपेक्षाकृत कम थोरियम भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर लिया है।

अन्य राष्ट्र थोरियम को लेकर सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, मुख्यतः निजी उद्यमों के माध्यम से:

- संयुक्त राज्य अमेरिका: Flibe Energy और ThorCon जैसी कंपनियाँ थोरियम आधारित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) को व्यावसायिक रूप से विकसित करने का प्रयास कर रही हैं।

- कनाडा: Moltex Energy जैसी कंपनियाँ हाइब्रिड सॉल्ट रिएक्टर डिज़ाइन विकसित कर रही हैं।

- नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया: अनुसंधान स्तर पर रुचि तो है, लेकिन नीतिगत अनिश्चितता और जनप्रतिरोध प्रगति में बाधा बन रहे हैं।

थोरियम क्षेत्र में चीन की बढ़त

जब भारत का थोरियम कार्यक्रम अभी भी शोध स्तर पर ही अटका हुआ है, चीन थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा के सबसे संभावनाशील उपयोगों में से एक – मोल्टन साल्ट रिएक्टर (MSR) तकनीक – के विकास में निर्णायक रूप से आगे निकल चुका है। 2011 में, चीनी विज्ञान अकादमी ने थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर (TMSR) परियोजना की शुरुआत एक स्पष्ट रोडमैप के साथ की: एक कार्यशील रिएक्टर का विकास करना, उसे देश के अंदरूनी इलाकों में उपयोग के लिए स्केल करना, और इसे चीन की व्यापक स्वच्छ ऊर्जा तथा भू-राजनीतिक रणनीति के साथ एकीकृत करना।

अक्टूबर 2023 तक, चीन के गांसू प्रांत के वूवेई में स्थित 2 मेगावॉट थर्मल रिसर्च रिएक्टर TMSR-LF1 ने “क्रिटिकलिटी” हासिल कर ली, जो थोरियम रिएक्टर विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। कुछ ही महीनों बाद, जून 2024 में, इस रिएक्टर ने पूर्ण क्षमता पर संचालन शुरू कर दिया। 2024 के अंत में, चीनी वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए रिएक्टर को बंद किए बिना उसमें नया थोरियम साल्ट डालकर “ऑनलाइन रिफ्यूलिंग” सफलतापूर्वक कर दिखाया। यह क्षमता, जिसे पहले केवल सैद्धांतिक माना जाता था, अब चीन में एक सच्चाई बन चुकी है, और इसके साथ ही चीन अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीक के मोर्चे पर आ खड़ा हुआ है।

चीन की योजना केवल शोध तक सीमित नहीं है। वह पहले से ही गोबी मरुस्थल में एक 10 मेगावाट विद्युत (60 मेगावाट थर्मल) थोरियम डेमोंस्ट्रेशन प्लांट का निर्माण कर रहा है, जिसे 2025 से 2029 के बीच पूरा किया जाना है।

इसका अंतिम लक्ष्य है; 2030 के शुरुआती वर्षों तक 373 मेगावाट थर्मल वाणिज्यिक रिएक्टरों की तैनाती। ये रिएक्टर केवल बिजली उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन और दूरदराज़ के आंतरिक क्षेत्रों की ग्रिड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं; जो भारत के कई क्षेत्रों की ऊर्जा ज़रूरतों से सीधे मेल खाते हैं। ये सभी प्रगति थोरियम की सुरक्षा, विस्तार की क्षमता और कम परमाणु अपशिष्ट उत्पादन जैसे गुणों का लाभ उठाकर चीन की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एकीकृत किया जा रहा है। थोरियम रिएक्टरों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करके चीन न केवल अपने घरेलू ऊर्जा संकट का समाधान कर रहा है, बल्कि एक परमाणु भविष्य को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने की तैयारी भी कर रहा है।

चीन का दृष्टिकोण योजनाबद्ध और रणनीतिक है:

- अमेरिका के शोध का पुनरुद्धार: मूल मोल्टन साल्ट रिएक्टर (MSR) तकनीक 1960 के दशक में अमेरिका के ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी में विकसित की गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे त्याग दिया गया।

- राज्य-समर्थित निवेश: चीन का थोरियम कार्यक्रम केंद्रीकृत रूप से वित्तपोषित है और दीर्घकालिक नीतिगत प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है।

- 2011 में, चीन ने चीनी विज्ञान अकादमी के तहत थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर (TMSR) परियोजना शुरू की। 2021 तक, उसने गांसू प्रांत के वूवेई में 2 मेगावाट का प्रयोगात्मक मोल्टन साल्ट रिएक्टर पूरा कर लिया; जो परिचालन में है और परीक्षण के लिए तैयार है।

- चीन 2030 के दशक में थोरियम रिएक्टरों को व्यावसायिक बनाने की योजना बना रहा है, खासकर अपने दूरदराज़ आंतरिक क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने, और अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से थोरियम तकनीक का निर्यात करने के लिए।

आज, चीन इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहा है, जबकि भारत, जो दुनिया का सबसे अधिक थोरियम संपन्न देश है, स्थिर ही खड़ा है।

भारत कहाँ पीछे रह रहा है

मजबूत वैज्ञानिक आधार और प्राकृतिक थोरियम की उपलब्धता के बावजूद, भारत शोध से व्यावहारिक कार्यान्वयन की ओर कदम बढ़ाने में विफल रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं:

राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव

- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने परमाणु आत्मनिर्भरता का समर्थन किया था, के बाद विभिन्न सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की हों, थोरियम विकास को प्राथमिकता देने में विफल रहीं।

- 2008 के भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते ने भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु बाजारों तक पहुंच के बदले, भारत ने अपने यूरेनियम-आधारित रिएक्टर बेड़े का विस्तार करने पर सहमति दी, जिसमें आयातित लाइट वॉटर रिएक्टर (LWR) भी शामिल हैं। इस कदम ने थोरियम चक्र को पूरा करने की आवश्यकता को कम कर दिया।

- वित्तपोषण की कमी: थोरियम परियोजनाओं को यूरेनियम-आधारित पहलों की तुलना में कम धनराशि मिलती है।

- राजनीतिक प्राथमिकता का अभाव: चीन के विपरीत, थोरियम भारत की मुख्यधारा की ऊर्जा चर्चा में नहीं है।

- दो दशकों पहले आशावाद के साथ घोषित AHWR (एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर) अब तक चालू नहीं हो पाया है। नौकरशाही विलंब और प्राथमिकताओं में बदलाव ने इस कभी आशाजनक परियोजना को ठहराव का प्रतीक बना दिया है।

प्रौद्योगिकी की जटिलता

- थोरियम स्वयं में विभाज्य (फिसाइल) नहीं होता; इसे रिएक्टर में यूरेनियम-233 में परिवर्तित करना पड़ता है, जो ईंधन चक्र में एक अतिरिक्त जटिलता जोड़ता है।

- इसके लिए फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर या एक्सेलरेटर-ड्रिवन सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिन्हें भारत अभी भी विकसित कर रहा है (उदाहरण के लिए, PFBR अभी तक 2025 तक परिचालन में नहीं आया है)।

- यू-233 को संभालना कठिन होता है क्योंकि इसमें यू-232 संदूषण के कारण उच्च गामा विकिरण होता है, जिसके लिए उन्नत शील्डिंग और दूरस्थ संचालन तकनीक की जरूरत होती है।

औद्योगिक पैमाने पर परीक्षण की कमी

- AHWR (एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर) अभी भी एक प्रोटोटाइप है; इसका डिज़ाइन तो हो चुका है, लेकिन इसे अब तक चालू नहीं किया गया है।

- भारत ने अब तक कोई पूर्ण पैमाने पर वाणिज्यिक थोरियम रिएक्टर नहीं बनाया है, जबकि चीन जैसे देश मोल्टन साल्ट रिएक्टर प्रोटोटाइप के साथ आगे बढ़ चुके हैं।

- KAMINI जैसे प्रयोगात्मक सफलताएँ सीमित पैमाने की हैं और इन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।

कौशल और विशेषज्ञता का अंतर

- थोरियम ईंधन चक्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ परमाणु इंजीनियरों और रिएक्टर डिजाइनरों की कमी है।

- अधिकांश शैक्षिक और शोध कार्यक्रम अभी भी यूरेनियम और लाइट वॉटर रिएक्टर तकनीकों पर केंद्रित हैं।

- थोरियम अनुसंधान में बहुविषयक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है (जैसे परमाणु भौतिकी, रासायनिक पुनःप्रसंस्करण, सामग्री विज्ञान), जो अभी भारत में अपर्याप्त विकसित है।

अपर्याप्त विकसित ईंधन पुनर्चक्रण व्यवस्था का अभाव

थोरियम का प्रभावी उपयोग निम्नलिखित आवश्यकताएँ रखता है:

- मोनाजाइट से थोरियम का निष्कर्षण और शुद्धिकरण

- थोरियम ऑक्साइड ईंधन का निर्माण

- यूरेनियम-233 का संचालन और पुनर्चक्रण

- भारत के पास थोरियम ईंधन पुनर्चक्रण व्यवस्था के लिए सीमित आधारभूत संरचना है, और यू-233 के लिए कोई वाणिज्यिक स्तर का पुनःप्रसंस्करण संयंत्र अभी तक मौजूद नहीं है।

वित्त और निजी क्षेत्र की भागीदारी

- थोरियम रिएक्टर विकास अब तक मुख्यतः सरकारी वित्त पोषण पर आधारित रहा है और यह बार्क (BARC) तथा इगकार (IGCAR) जैसे संस्थानों तक ही सीमित रहा है।

- सौर ऊर्जा या हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों के विपरीत, थोरियम क्षेत्र में निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत ही सीमित है।

- स्पष्ट लाभ की कमी और लंबी विकास समयसीमा के कारण थोरियम वाणिज्यिक निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प नहीं बन पाया है।

नियामक और संस्थागत अड़चनें

- भारत की परमाणु संस्थाएं अत्यधिक केंद्रीकृत और सतर्क हैं, जो अक्सर सुरक्षा और दायित्व से जुड़ी चिंताओं के चलते प्रयोगात्मक डिज़ाइनों को अपनाने में हिचकिचाती हैं।

- नौकरशाही जड़ता और लचीली, नवाचार-उन्मुख नीति ढांचे की अनुपस्थिति के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

- 1962 का एटोमिक एनर्जी एक्ट परमाणु तकनीक को कड़े नियंत्रण में रखता है, जिससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships) सीमित हो जाती है।

इन सभी लाभों के बावजूद, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सार्वजनिक निवेश का अभाव और उद्योग जगत की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन न मिलने के कारण भारत की थोरियम क्षमता लगातार विलंबित होती जा रही है।

भारत दीर्घकालिक रणनीतिक नुकसान उठाने के खतरे में है।

भारत, जो दुनिया में थोरियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक रखता है, निम्नलिखित रणनीतिक जोखिमों का सामना कर रहा है:

- दुनिया में थोरियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक होने के बावजूद, थोरियम रिएक्टर तकनीक का शुद्ध आयातक बन जाना

- स्वच्छ परमाणु नवाचार में वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर गंवाना

- जीवाश्म ईंधनों और आयातित यूरेनियम पर निर्भरता बनाए रखना

भारत को अपनी थोरियम रणनीति पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और उसमें नई ऊर्जा भरनी चाहिए। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- AHWR (एडवांस्ड हेवी वॉटर रिएक्टर) के संचालन को शीघ्र गति दें

- थोरियम और मोल्टन साल्ट रिएक्टर (MSR) अनुसंधान के लिए सार्वजनिक व निजी वित्तपोषण बढ़ाएं

- थोरियम तकनीकों पर कार्य कर रही चीन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करें

- ISRO या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरह एक राष्ट्रीय थोरियम मिशन शुरू करें

- ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय विमर्श में थोरियम अनुसंधान को एकीकृत करें

निष्क्रियता की कीमत

भारत की आयातित यूरेनियम पर बनी हुई निर्भरता कई रणनीतिक जोखिम पैदा करती है:

- ऊर्जा असुरक्षा: वैश्विक आपूर्ति में आने वाले झटकों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहती है।

- आर्थिक बोझ: यूरेनियम और विदेशी निर्मित रिएक्टरों के दीर्घकालिक आयात से भारी खर्च का सामना करना पड़ता है।

- नेतृत्व का नुकसान: भारत को अंततः चीन से थोरियम रिएक्टर आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है; एक ऐसा देश जिसके पास थोरियम संसाधन कम हैं लेकिन प्राथमिकता और तत्परता कहीं अधिक है।

भारत इस अवसर को भी खो रहा है:

- वैश्विक परमाणु नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाने का

- स्वदेशी तकनीक पर आधारित ऊर्जा आत्मनिर्भरता स्थापित करने का

- निर्यात योग्य उच्च तकनीक विकसित कर वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने का

- रोज़गार और तकनीकी दक्षता के नए अवसर सृजित करने का

- थोरियम जैसे स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत को अपनाकर पर्यावरणीय लाभ उठाने का

निष्कर्ष

एक समय था जब भारत थोरियम दृष्टिकोण में दुनिया का नेतृत्व करता था, क्योंकि थोरियम भारत की एक अनछुई परमाणु सोने की खदान है। वैज्ञानिक भाभा, साराभाई और कलाम ने एक ऐसा वैज्ञानिक और रणनीतिक आधार रखा था जो आज भी प्रासंगिक है। लेकिन क्रिया के बिना दृष्टि ठहराव में बदल जाती है। जब दुनिया स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा विकल्पों की तलाश में है, थोरियम ऐसा मार्ग है जिसका नेतृत्व भारत कर सकता है, और करना चाहिए। अब कार्य करने का समय है। और कोई भी आगे की देरी भारत को एक संभावित अग्रदूत से वैश्विक थोरियम क्रांति में एक निष्क्रिय दर्शक में बदल सकती है।

भारत के पास न तो विज्ञान की कमी है, न प्रतिभा की, और न ही कच्चे माल की कमी है तो क्रियान्वयन और तात्कालिकता की। भाभा, साराभाई और कलाम की विरासत केवल औपचारिक श्रद्धांजलियों से पूरी नहीं होती; यह साहसिक निवेश, तीव्र गति से परियोजनाओं का कार्यान्वयन, और सशक्त नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है। यदि भारत अब भी सक्रिय नहीं होता, तो वह न केवल तकनीकी संप्रभुता खो देगा, बल्कि सतत ऊर्जा में वह नैतिक नेतृत्व भी गंवा देगा, जिसे कभी उसने आगे बढ़कर अपनाया था।

संबंधित लेख पढ़ें:

- होमी भाभा की मृत्यु: एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना या क्रो के हाथ

- भारत के परमाणु वैज्ञानिकों का अजीबोगरीब परिस्थितियों मे गायब होना

स्रोत

- Parikh, Harsh. “Thorium in India.“

- “Details of Thorium Reserves,” Government of India, Department of Atomic Energy, 10 May 12.

- “Energy Statistics India – 2023,” National Statistical Office, Government of India, March 2023.

- N. K. Deb, “Nuclear Power – A Future Realistic,” in 75 Years of Indian Independence: The Changing Landscape, edited by D. Das (B. D. Prakash, 2023).

- Parekh, Shiv. “India’s Three-Stage Nuclear Program.“

- Availability of Thorium, Press Information Bureau, Government of India, 10 August 2011

- Rahman, Maseeh (1 November 2011a), “How Homi Bhabha’s vision turned India into a nuclear R&D leader”, The Guardian

- Bhabha, Homi J. Development of Atomic Energy for Peaceful Purposes in India. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1958.

- Bhabha, Homi J. Collected Scientific Papers. Indian National Science Academy, 1985.

- Sarabhai, Vikram. Collected Works of Vikram Sarabhai. Vol. 2, edited by C. Ramachandra Rao, Indian Space Research Organisation, 2000.

- Subramanian, T. S. “Vikram Sarabhai: A Life.” Frontline, The Hindu Group, 2001.

- Kalam, A. P. J., and Srijan Pal Singh. Target 3 Billion: PURA—Innovative Solutions Towards Sustainable Development. Penguin Books, 2011.

- Kalam, A. P. J. Ignited Minds: Unleashing the Power Within India. Penguin Books India, 2002.

- Kalam, A. P. J. “Inaugural Address at the International Conference on Energy, 2003,” APJ Abdul Kalam Foundation.

- Karnad, Bharat. India’s Nuclear Policy. Praeger Security International, 2008.

- Ramana, M. V. The Power of Promise: Examining Nuclear Energy in India. Penguin Books, 2012.

- Bhabha Atomic Research Centre – Thorium and AHWR Research

- Department of Atomic Energy – India’s Three-Stage Nuclear Programme

- Indira Gandhi Centre for Atomic Research – Kamini & Breeder Reactor Info

- Atomic Minerals Directorate – Thorium Reserve Maps and Monazite Data

- International Atomic Energy Agency – Thorium Fuel Cycle Report

- World Nuclear Association – Thorium

- U.S. Geological Survey – Thorium in Mineral Commodity Summaries

- China Fires Up First Next-Generation Nuclear Reactor – Bloomberg

- China’s Thorium Bet – MIT Technology Review

- Dr. Anil Kakodkar on the Thorium Path – The Hindu

- Why Thorium is Still Not Powering India – The Indian Express

- What Happened to India’s Thorium Plans – Times of India

- Oak Ridge National Laboratory – Molten Salt Reactor Experiment (MSRE)

- Chinese Academy of Sciences – Thorium MSR Program

- Moltex Energy – Thorium MSR and Stable Salt Reactor

- Flibe Energy – Liquid Fluoride Thorium Reactor (LFTR)

तथ्यों की जांच: हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सही नहीं है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।

Disclosure: इस लेख में affiliate links और प्रायोजित विज्ञापन हो सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।

अपडेटेड रहें: हमारे WhatsApp चैनल और Telegram चैनल को फॉलो करें।